康桥别

中国是一个诗歌的国度,几千年的文脉在低声倾诉。它是庙堂之上人神相通的欢愉,它是宴席之上把酒言欢的雅致,它是歧路孤舟天涯游子的悲怆,它是月下花镜多情少女的忧伤,它是无数文人世俗之外灵魂的栖息处……它们是一缕缕不灭的曙光,让我们的文化拥有了一份别样的深情和韵致。在时空的流淌中,在文字和思想的碰撞中,诗歌至今仍然能感动着我们的心灵,点燃着我们的激情。欢迎走进“午间美闻”之“诗歌鉴赏”。今天,我们带领大家走进徐志摩的《再别康桥》,一同领略徐志摩别离康桥之深情。

徐志摩写诗,像是在水上写字,第二笔还未落下,第一笔已经流向远方……

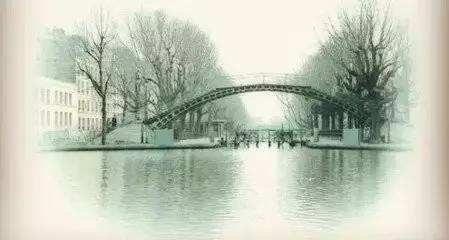

时间回到1922年8月,那时的英国正值夏末。暖阳映柳,镀上半边金黄;金波荡漾,阳光洒向康桥。湖面映出康桥清静的影子,河岸边站着一人,穿着一袭灰衣。那人,是徐志摩。

天边,有着透出点灰的白云,夕阳渐渐褪成浅绛。河畔的金柳在夕阳中彷徨着,波光绝艳的影子轻轻荡漾。他在康河上泛舟,无限遐想着。别了,康桥,永不能再相见了!淡淡的愁苦氤氲在旖旎的风景中,凝成一柄锋利的剑,刺向徐志摩。他提起笔,仔细斟酌,缓缓写下了:

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

这首诗就是著名的《再别康桥》。在百年后的今天,这首诗仍堪称是徐志摩诗作中的绝唱。诗人闻一多曾提倡现代诗歌应具备“三美”,而这首《再别康桥》则为三美皆备的现代诗歌的典范。

从整体架构上看,这首诗具有建筑美。

若将这首诗视为一座建筑,则他的设计者——徐志摩定是用心良苦的,否则这座建筑就不会那么巧妙。纵观整首诗,共分为七节,每节四行,其中一三两行为短句,二四两行为长句。每个短句六或七字,每个长句七或八字。每行两顿或三顿。字数和顿数都不一,造就了这首诗的不拘一格。

从韵律上看,这首诗一个不可缺少的魅力在于它的音乐美。

确是如此。整体上看,这首诗每节的二四两句严守押韵,使整首诗都有朗朗上口的音乐美。但同时,每句诗都换韵,这是因为诗歌所表达的情感是变化的,所以不是一韵到底。细节上看,诗歌的第一节和最后一节是反复的,目的是加强节奏感,起到首尾呼应的效果,使得诗歌结构紧凑,保持前后节奏的整体性与连贯性。建筑美的错落有致,也让这首诗韵律更灵动起来。

从内容上看,这首诗具有绘画美。

第二节中的“柳”字,用的极妙,充分地体现了诗歌的绘画美。离别之情与柳之生命力就这样入画了,画面之美,不言自明。第三节移主为客,对康桥的依恋之情溢满了整个画面。第四节虚实结合,为我们描绘出了梦想破灭之悲。第五节描绘出诗人在剑桥大学如梦境般的美好。第六节则描绘出了一种对眼前无可奈何的愁绪。诗人正是巧妙地运用了上述艺术技巧,才为我们画出了这么一幅景中有情,情中有景的诗歌风景画。

若用一个意象概括徐志摩的离别愁绪,那便自当是柔细的柳。作者曾自述:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”重返故地,理想破灭,爱情受挫。这情感如柳枝柔软脆弱,感触似柳叶细腻深沉。这情感值得我们细细品味。

主播:八(9)班 李默然

撰稿: 八(9)班 李默然、戴麟轩

指导老师:李玉玲

初审:许小平、陆 玲

终审:轩家梅

编辑:徐晶晶