中国是一个诗歌的国度,几千年的文脉在低声倾诉。它是庙堂之上人神相通的欢愉,它是宴席之上把酒言欢的雅致,它是歧路孤舟天涯游子的悲怆,它是月下花镜多情少女的忧伤,它是无数文人世俗之外灵魂的栖息处……它们是一缕缕不灭的曙光,让我们的文化拥有了一份别样的深情和韵致。在时空的流淌中,在文字和思想的碰撞中,诗歌至今仍然能感动着我们的心灵,点燃着我们的激情。欢迎走进“午间美闻”之“诗歌鉴赏”。

尼采谓:“一切文学,吾爱以血书者。”一语道明了李煜为何能成为千古词帝。或许是“林花谢了春红,太匆匆”的哀叹,或许是“往事已成空,还如一梦中”的伤痛,或许是“流水落花春去也,天上人间”的悲歌,无论身在何方,后主都能在千年的浅声低吟中拨动我们的心弦,以亡国之血,书千古绝词。

凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝,几曾识干戈?

李煜,初名从嘉,意从心顺意、万世清嘉。

公元937年,李煜生于金陵,彼时唐末宋初,正值天下大乱。身为南唐中主第六子,李煜自小不问戎马,潜心诗词,在琴棋书画中避世修心,乐得逍遥快活。但造化弄人,太子之位终于落到了他的头上。其父李璟为他更名为李煜,“煜”有照耀、盛大之意,他希望李煜能照亮南唐晦暗的前程。

最终,他并未拯救摇摇欲坠的南唐,却光耀了整个北宋词坛。

公元961年,李煜即位,史称李后主。

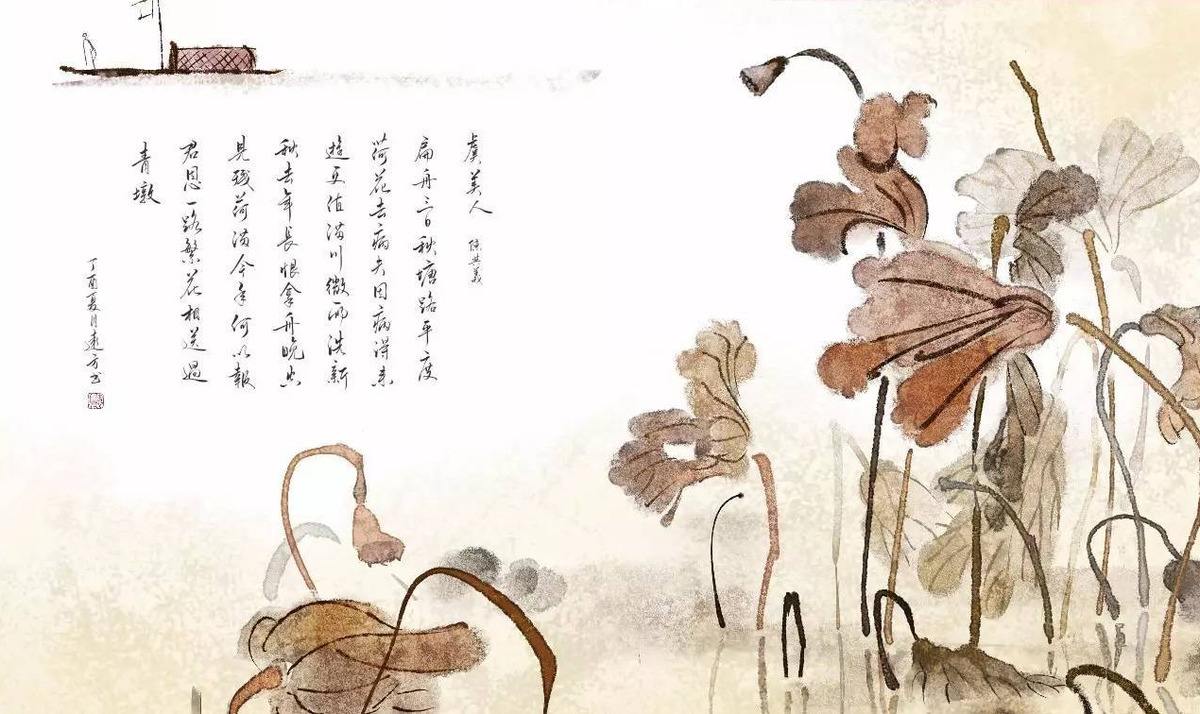

从未了解过民生疾苦、政局变化的李煜,懵懂地接过南唐憔悴的山河。他柔弱斯文,毫无治国理政之道,不能,也不愿面对边疆狼烟四起,烽火连天。他闭起宫门,沉醉于轻歌曼舞、华辞藻赋中,写下了大量旖旎轻浮的诗词。“佳人舞点金钗溜”的嬉戏,“凤箫吹断水云间”的笙歌,隔绝了宫外忠臣的死谏与宋军步步逼近的讯息,在醉生梦死、苟且偷安中逃避着南唐注定的覆灭。

公元974年,宋太祖挥师南下。仅一年,南唐灭亡。

王国维先生评价他“不必多阅世。阅世愈浅,则性情愈真”。他孩童般的赤子之心无疑奠定了他作为君王的悲剧,但也成就了他的诗词千古。

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。

公元975年,宋太祖开宝八年,腊月。即使是江南,也已千里冰雪、风刀霜剑。

南唐国君李煜,那个偏安江南十数年的纨绔皇帝,如今袒胸露背,负荆请降,在漫天飞雪中,亦步亦趋地迈进了宋军的囚车。

离开金陵后的那个正月,对李煜来说更加寒冷。山河锦绣却物是人非,他以“违命侯”这样一个屈辱的名字,从帝王变成了囚徒。再次执笔,他的文字褪去了香艳浮华,留下了字字锥血,感慨深沉。他的词仍温婉,但增添了凄楚与沧桑,糅合亡国的哀怨悔恨和思乡的愁意绵长,达到一种绝无仅有的诗词境界。

在那个重门深锁,梧桐萧疏的小院,李煜不知克制地写“多少恨,昨夜梦魂中”,写“往事只堪哀,对景难排”,写“玉钩罗幕,惆怅暮烟垂!”这是他再难纾解的乡愁,也是一步步领他接近死亡的前奏。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流

宋太宗太平兴国三年,七夕。繁华的北宋街道上,正是“银汉迢迢暗度”的时节。深宫中,四十二岁的南唐后主李煜饮鸩酒后亡。

这一天本是他的生日。遥想昔日金陵,每逢七夕,他必命人用红、白色丝罗百余匹,作月宫天河之状,整夜吟唱作乐,天明才撤去。而此时,他只得用绝命一曲《虞美人》为自己践行。

一切都像是命运的有意安排,李煜未能照亮南唐,却用这首绝命之作燃烧了自己,点亮了文化的万古长空。

回看李煜这一生,作为帝王不能励精图治,沦为囚徒又不知自保,在世俗的眼光下,他无疑失败得彻彻底底。然而,他的喜怒哀乐、花前月下,他的人影稀落、悲欢蹉跎,都以词传世。多少叱咤风云的帝王将相都湮没成了史书上一个个苍白的符号,而他仍在氤氲墨香中生动地行走。

认真地快乐,认真地痛苦,认真地感受,认真地活过,将自己的一生透彻而璀璨地燃烧,最后化作一缕青烟,静静地离开。这是李煜之所以为能成为“千古词帝”的原因,也应该是我们之所以能成为我们自己的理由。

“梦里不知身是客,一晌贪欢。”

主播:九(1) 黄子恬

指导老师:宋本利、许小平

审核:李传国