有的人,用朴实告诉世界,最美的是奉献;有的人,用脚步告诉世界,初心不曾改变。也有的人,用信念告诉世界,梦想定会实现。让我一起走进榜样人物,读懂凝聚在他们身上的力量,欢迎走进“午间美闻”之榜样人物。

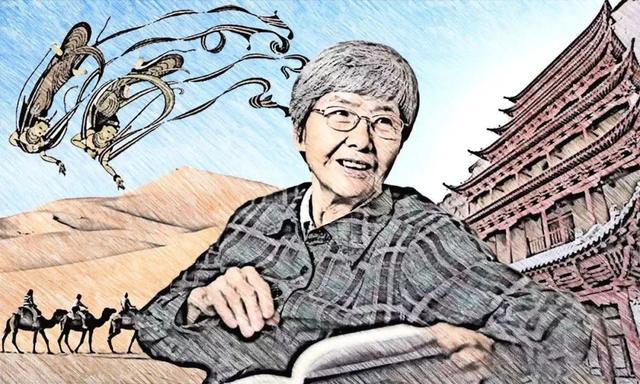

千古绝唱,余音绕梁,魂断楼兰,梦回长安 ,大漠凄凉,沧海茫茫。她被称为“敦煌的女儿”——樊锦诗。

樊锦诗,北京人,1963年7月从北京大学历史系毕业后,面对北京与上海的选择,樊锦诗毅然选择了千里之外的西部小镇,一来敦煌就再也没有离开。40余年来,樊锦诗潜心于石窟考古研究工作。她运用考古类型学的方法,完成了敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代,成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。她撰写的《敦煌石窟研究百年回顾与瞻望》,是对20世纪敦煌石窟研究的总结和思考。

敦煌文化在中国历史上,有这么一段盛世的会面,令人赞叹。

初唐后,经过唐玄宗的文教之治,唐朝逐渐进入鼎盛阶段,史称开元盛世。在开元盛世时期,唐朝跟周边的商贸往来、文化融合都呈现一片繁荣的景象,造就了很多文化瑰宝。同时期,来自西域的文化大量涌入长安,此之谓盛世的碰撞。

在盛唐,有一种人尽皆知的舞蹈--胡旋舞。舞急转如风,俗谓之胡旋。民族迁移等行为促使文化不断融合,盛唐时期,从皇宫贵族到老百姓掀起了一股“学胡俗、穿胡服、听胡语”的风潮。“胡旋女,胡旋女。心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举。回雪飘飖转蓬舞。”白居易也作诗描绘过胡旋舞之美。而唐朝,也成就了敦煌文化之盛世。

梦里胡璇,上元之夜,在壁画上翩然舞动的少女,她的到来,所伴随着的,是漫漫的黄沙,驼铃和日落。她从西域来,舞着金黄的流沙。风过无痕,流沙满天。细细地从指尖滑落。大漠夕阳斜挂,轻囊独影前行。谁叹天涯多寂寞,暮风明月驼铃。时光如梭,我们的文化瑰宝,屹立在悬崖石壁上的敦煌文化,正如流沙般消散。对于樊锦诗来说,保护敦煌文化是她的工作、生活乃至命中注定的信念。

回首往事,仔细翻阅中国近代史,国际地位低下的我们任人宰割,也失去了文化主权。清末,莫高窟内存有大量珍贵经卷文书,上级却只派一人前去充当守门人。一批一批的外国人掳去了大量经书。而观如今,敦煌藏经洞的文物,散落于世界上十多个国家。有人总结道:藏于英国者最多,藏于法国者最精,藏于俄国者最杂,藏于日本者最隐最密,藏于中国者最乱。实是令人痛惜。

然而历史不仅于此,面对这段屈辱史,我们所能做的是尽力挽留仅剩的盛世证明。也就不难理解樊锦诗那坚定不移的信念从何而来。24岁那年,她作为北大的学生,终于有机会去敦煌实习。灿烂的阳光,照耀在色彩绚丽的壁画和彩塑上,金碧辉煌,闪烁夺目。整个画面,像一幅巨大的镶满珠宝玉翠的锦绣展现在她的面前,惊心动魄。在那片砂石纷飞的戈壁大漠中,当敦煌艺术作品真正呈现在眼前时,她和同学们被那些千变万化的壁画迷住了,看了一个又一个洞窟,琳琅满目、云蒸霞蔚的佛国世界,沉浸在洞内神仙世界、艺术殿堂,全然忘记洞外飞沙走石、黄土漫天。

如此美景,打动了樊锦诗,此后便有了“敦煌女儿”心之所向的半个世纪的美谈。“一腔爱,一洞画,一场文化苦旅,从青春到白发。心归处,是敦煌。”这24个字浓缩了樊锦诗的不凡人生。82岁的少女,为国护宝,心归敦煌。

对于我们每一位中国人而言,往小了说,是守护属于我们的艺术文化瑰宝:往大了说,是为中华文明留住根脉。正如余秋雨先生所说:看莫高窟,不是看死了一千年的标本,而是看活了一千年的生命。

现如今我们所背负的,是漫天飞舞的,连绵不断的,流转千年的盛世敦煌。

主播:九(5)班 孙梓彤

指导老师:程娟娟、许小平

审核:李传国