有的人,用朴实告诉世界,最美的是奉献;有的人,用脚步告诉世界,初心不曾改变。也有的人,用信念告诉世界,梦想一定会实现。让我们一起走进榜样人物,读懂凝聚在他们身上的力量。欢迎走进“午间美闻”之“榜样人物”。

又是一个严冬,月光甩下洁白的水袖,滑过山川,滑过河流,穿过半开的窗洒在木质地板上,结成一片寒霜,似一对饱蓄泪水的眼睑。写满公式的黑板旁,疲惫的身影,略带潦草的笔锋。他看了一眼旁边的李政道。那一年,杨振宁的独角戏正在上演。

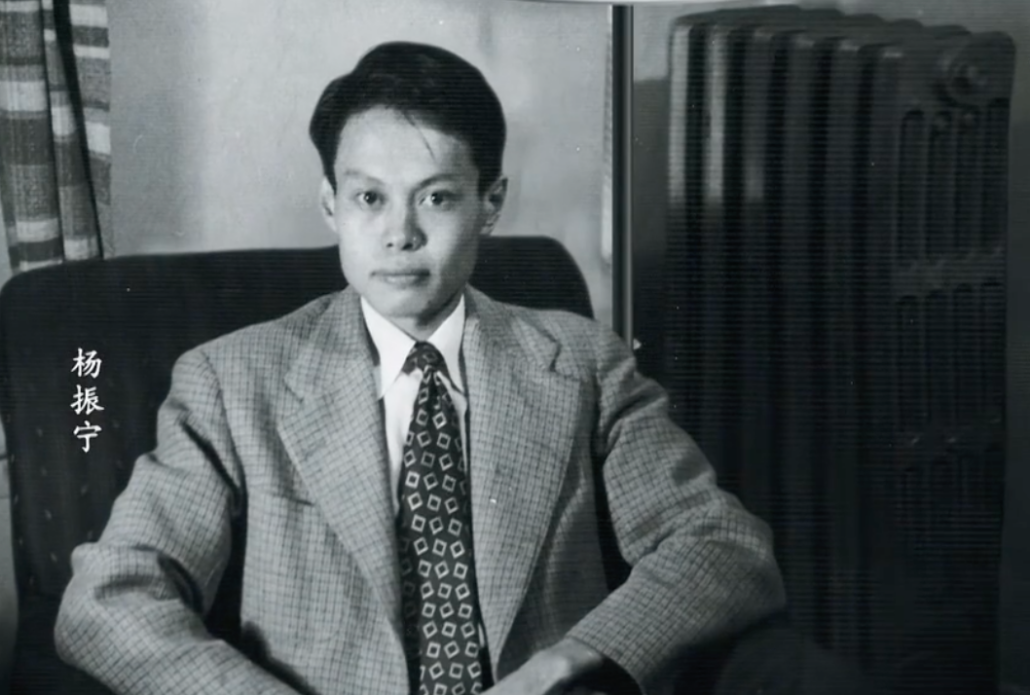

人三思而后行兮,理九验而后成矣。在他刚刚来到美国时,他选择来到了艾里逊实验室,在这里,他和艾里逊实验室的弟子们进行着研究。因此艾里逊顺实验室常常有这么一句话:“凡是有爆炸的地方就一定要杨振宁!”这句话说的是杨振宁在对待科学研究时的严谨的态度。杨振宁为了排除实验偶然性、得出普遍的物理规律,他反复进行实验,一个变量甚至要分析上百次。杨振宁出色的发挥,引起了被誉为“氢弹之父”的泰勒博士的注意。一位物理学家能被这样的科学泰斗关注十分难得。杨振宁就这样一丝不苟地分析,不放过每一个可能性,竭力减小可能存在的误差。

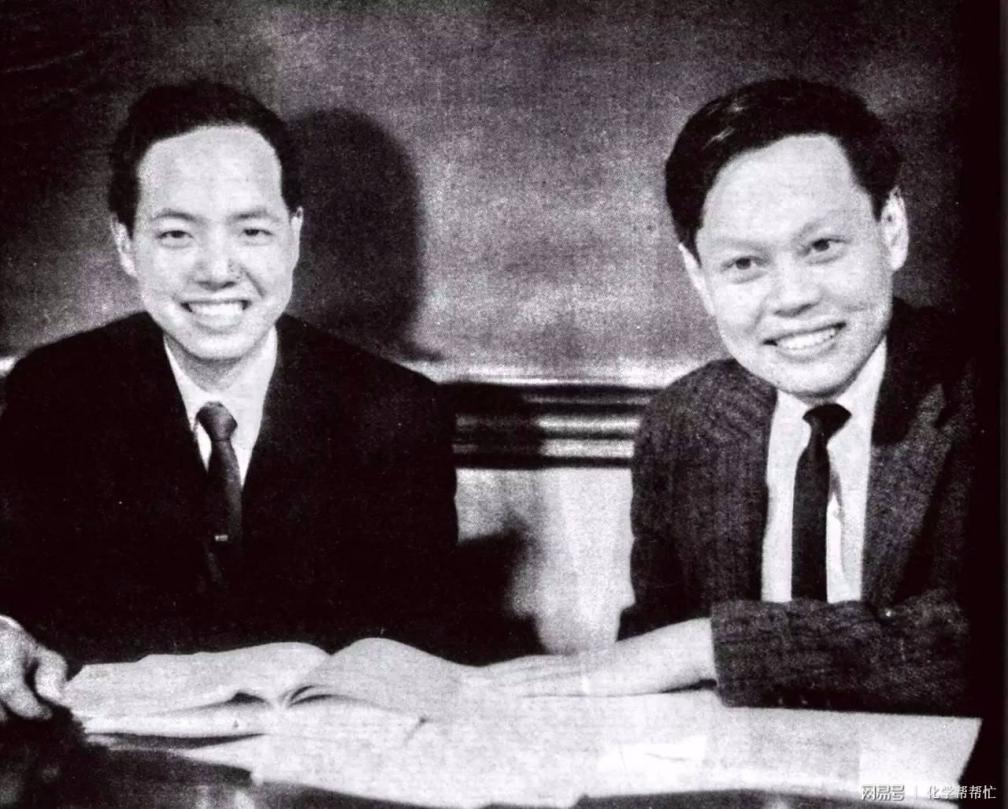

路漫漫其修远兮,上下求索不倦矣。1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院做博士后,开始同李政道合作进行粒子物理的研究工作,其间遇到许多令人迷惑的现象和不能解决的问题,但他们坚信自己的猜想的正确性。他们大胆怀疑,小心求证,排除万难,最终推翻了宇称守恒定律。终于,迷惑消失、问题解决。杨振宁在1957年诺贝尔演讲中这样说道:“那时候,物理学家发现他们所处的情况就好像一个人在一间黑屋子里摸索出路⼀样。他知道在某个方向上,必定有⼀个能使他脱离困境的门。然而究竟在哪个方向呢?原来,那个方向就是宇称守恒定律不适用于弱相互作用。”杨振宁就这样十年重复做着枯燥的实验,期待着自己想要的结果。

日星齐生辉,探索共严谨一色;明月共同途,情怀与爱国齐存。

1971年,乒乓外交打破了中美之间长达20余年的僵局,当美国刚发布公告解除外国人访问中国的禁令时,一位思乡的游子就迫不及待地踏上了归途。他就是已经誉满天下、功成名就的大物理学家杨振宁,他也成为美国对华解禁后申请归国的华裔科学家之第一人。

异国他乡同心在,千里明月共同途。回国后,他交给接待人员一份希望会见的人员名单,列在第一位的,就是他的老同学——邓稼先。因为他心中一直盘旋着一个疑问。1964年中国原子弹研制成功,举国欢腾,但美国学界一直传言其中有美国物理学家的帮忙,杨振宁希望好友邓稼先能亲口打破这个传言。慎重起见,邓稼先在请示了周总理后,次日托人转交给他一封信,十分确定地告诉他,原子弹的成功完全是中国人自主研发。这是灵魂深处的一个震荡。当他知道邓稼先的回答以后,他感情上的冲动不是当时能够自己控制住的。杨振宁的激动是有原因的,早在1945年出国前,父亲杨武之就曾叮嘱他,“每饭勿忘亲爱永 ,有生应感国恩宏”。在美国,读完博士并正在从事基础物理研究的杨振宁为了继续当时的研究工作,没有像邓稼先等人那样1950年就乘船回国,但等他想回的时候,已经回不了了。杨振宁说:“我一生最大的贡献,是帮助中国人克服了自己觉得不如外国人这个心理。”

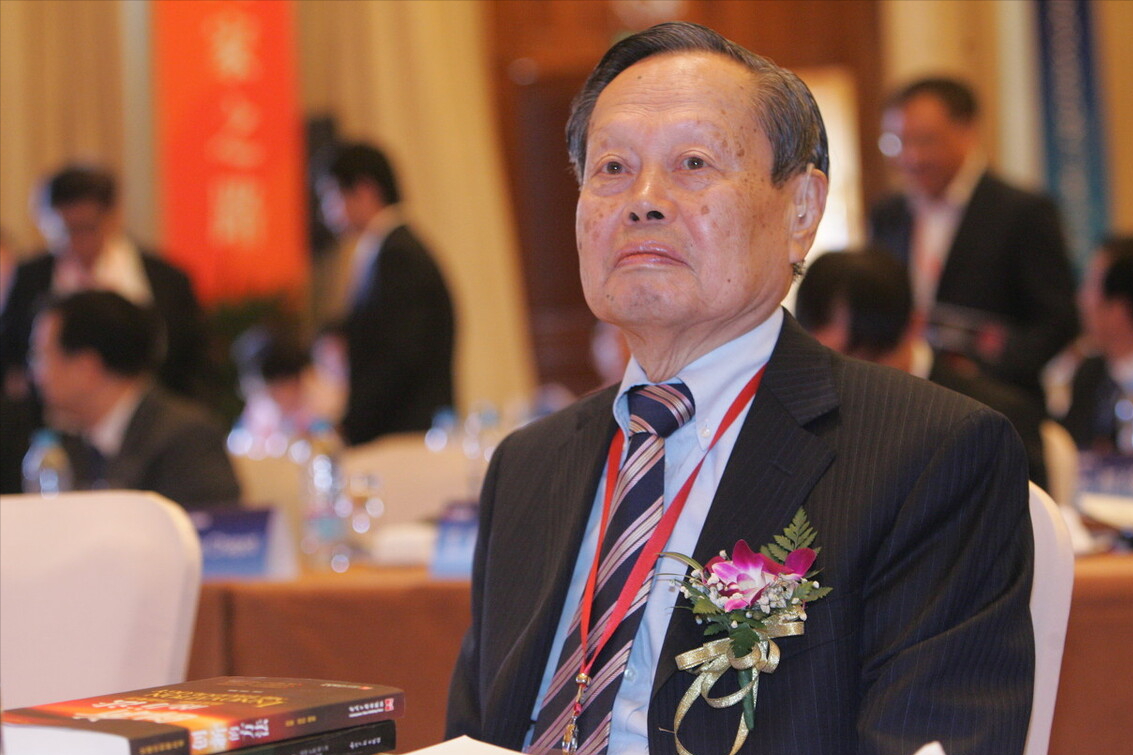

历尽千帆归来际,赤子之心赓续存。2003年,杨振宁回国定居清华。很长一段时间内,他不仅不领年薪,还将美国的一栋房产捐给清华。2004年,82岁高龄的他,甚至主动为200多个大一新生教了一整个学期的大学物理课。他为清华高研院累计筹措资金1亿多元,为吸引中国顶尖科学人才倾尽心血。同时,他始终关心中国重大科学工程及科技决策,以一片赤子之心进行谏言和批评,继续用他的科学精神和学术人格,在中国科学界起着显著的引领作用。

到底是什么,可以让一个人如此高尚,如此伟大?到底是什么能打破时空的阻隔,给灵魂注入最珍贵的养料?直到我读到那段颁奖词:

站在科学和传统的交叉点上,惊才绝艳。你贡献给世界的如此深奥,懂的人不多;你奉献给祖国的如此纯真,我们都明白。曾经,你站在世界的前排;现在,你与国家一起向未来。

原来,是一份对社会的负责感,是一份对真理孜孜不倦追求的精神,还有那份对祖国的深沉的爱!振宁,振宁,振奋而又安宁,这恰如他的人生。

撰稿人:九(9)班 戴麟轩、李默然

主播:九(9)班 李默然

审核:方 琳、李传国