有的人,用朴实告诉世界,最美的是奉献;有的人,用脚步告诉世界,初心不曾改变。也有的人,用信念告诉世界,梦想一定会实现。让我们一起走进榜样人物,读懂凝聚在他们身上的力量。欢迎走进“午间美闻”之“榜样人物”。

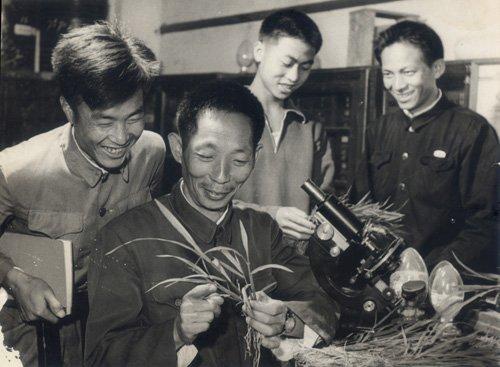

他,享有“杂交水稻之父”美称,是中国工程院院士。他先后获得“国家最高科学技术奖”“世界粮食奖”“中国消除贫困奖终身成就奖”“改革先锋奖章”等多项至高荣誉,2019年7月被授予“共和国勋章”。

他,毕业于西南农学院农学系,毕业后被分配到偏远落后的乡村农校教书。1960年7月,他在农校试验田中意外发现一株特殊性状的水稻。他利用该株水稻试种,发现其子代有不同性质。因为水稻是自花授粉的,不会出现性状分离,所以他推论该为天然杂交水稻。1961年春天,他把这株变异株的种子播到创业试验田里,结果证明就是“天然杂交稻”。他是一个民校的教师,面对当时严重的饥荒,他立志用农业科学技术击败饥饿威胁,从事水稻雄性不育试验。

1964年到1965年,他先后在试验稻田中找到一株“天然雄性不育株”和在14000多个稻穗中逐穗检查到6株不育株,两年的水稻开花季节里,他在稻田进行杂交育种试验。经过两个春秋的观察试验,共有4株成功繁殖了1-2代,这也让他对水稻雄性不育材料有了较丰富的认识,彻底推翻了传统的“无性杂交”学说,并推论水稻亦有杂交优势。通过培育雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系的三系法来培育杂交水稻,可以大幅度提高水稻产量。

后来,由于“文化大革命”,他遭受冲击,水稻雄性不育试验被迫中断。1968年4月,他将珍贵的700多株不育材料秧苗,插在安江农校中古盘7号田里,面积133平方米。5月18日晚上,中古盘7号田的不育材料秧苗,被全部拔除毁坏,他心痛欲绝。事发后第4天他才在学校的一口废井里找到残存的5根秧苗,继续坚持试验。

此后,他先后去过云南、海南继续做杂交试验。1973年,他通过测交找到了恢复系,攻克了“三系”配套难关,并在苏州召开的水稻科研会议上发表了《利用“野败”选育三系的进展》的论文,正式宣告中国籼型杂交水稻“三系”已经配套。1975年,他攻克了“制种关”,摸索总结制种技术成功。1977年,他发表了《杂交水稻培育的实践和理论》与《杂交水稻制种与高产的关键技术》两篇重要论文。

他,经过多年的辛苦努力,全身心致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。经第三方专家测产,该品种的水稻连年创亩产纪录,亩产达1000多公斤。今天,从美国大农场,到缅甸、菲律宾热带雨林;从印度高原,到非洲大草原……都有杂交水稻的稻香。亚洲、非洲、“一带一路”沿线,杂交水稻已在40多个国家成功示范,并在10多个国家大面积推广。

成名后的他,并没有就此停歇,而是继续他的研究,争取更大的创新,为国家做贡献。他总结自己的成功“秘诀”是:知识、汗水、灵感、机遇。知识就是力量,是创新的基础,要开阔视野,掌握最新发展动态;要能吃苦,任何一个科研成果都来自深入细致的实干和苦干;灵感就是思想火花,是知识、经验、思索和追求综合在一起升华的产物;机遇就是要做一名“有心人”,要学会用哲学的思维看问题,透过偶然性的表面现象,找出隐藏在其背后的必然性。坚持做到这几点,才能突破障碍,实现梦想。

他,就是中国杂交水稻事业的开创者——袁隆平。

袁隆平是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,就已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。50多年来,袁隆平不畏艰难,甘于奉献,呕心沥血,苦苦追求,始终在农业科研第一线辛勤耕耘、不懈探索,为人类运用科技手段战胜饥饿带来绿色的希望和金色的收获。他的卓越成就,为解决中国人民的温饱和保障国家粮食安全做出了贡献。他的卓越成就,不仅属于中国,而且影响世界。

袁隆平具有一心为民、造福人类的崇高品德,具有与时俱进、勇攀高峰的创新精神,具有不畏艰险、执着追求的坚强意志,具有严以律己、淡泊名利的高尚情操,是当代中国人学习的楷模,更是新时代呼唤的榜样精神。

追忆千里稻香,致敬不朽丰碑。袁隆平虽已离我们远去,但他的榜样精神和卓越贡献将永载史册!

主播:八(8)班 方 妍

指导老师:曾 伟 许小平

审核:陆 玲 李传国