清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

-----《清明》唐·杜牧

提到清明节,想必大家都会想到杜牧的这首脍炙人口佳作。跨越时空,穿梭千年,清明节早已在我们华夏儿女的心中烙下了深深的印记。可清明节从何而来又有何意义呢?

欢迎收听本期午间美闻——走进清明。

清明最早只是二十四节气里的一个名称,在《淮南子·天文训》中有“春分后十五日,斗指乙,太阳黄经达15°,则清明风至”。又有古书中说“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明”,因二十四节气比较客观地反映了一年四季的气温、降雨、物候等方面的变化,所以古代劳动人民用它安排农事活动。一般清明到,气温渐高,雨量增多,正是春耕春种的好时节。故有“清明前后,点瓜种豆”“植树造林,莫过清明”的农谚。

后来由于清明与寒食节的日子相近,而寒食节是民间禁火扫墓的日子,渐渐地,寒食节与清明合二为一,才逐渐形成清明节。

清明节大约始于周代,已有2500年历史,古时也称为三月节,一般在阳历的4月4日—6日之间,现在清明节和上元、立夏、端午、中元、中秋、冬至和除夕共称为“八节”,同时又和除夕、盂兰盆节、重阳节并称为我们国家祭祖的四大节日。

如今,它早已融合了各地多种多样的民俗习礼,而又因为地域不同也会存在差异。但是扫墓祭祖和踏青郊游是基本礼俗主题。每逢清明节,无论身处何方,人们都会回乡参加扫墓祭祖,缅怀祖先。扫墓祭祖不仅是一项隆重的民俗活动,也是中华民族自古以来的优良传统,表达祭祀人的孝道和对先人的思念之情,保佑后人五谷丰登,六畜兴旺。充分体现了中华民族礼敬祖先,慎终追远的人文精神。同时还可以促进后辈乃至民族的凝聚力和认同感。

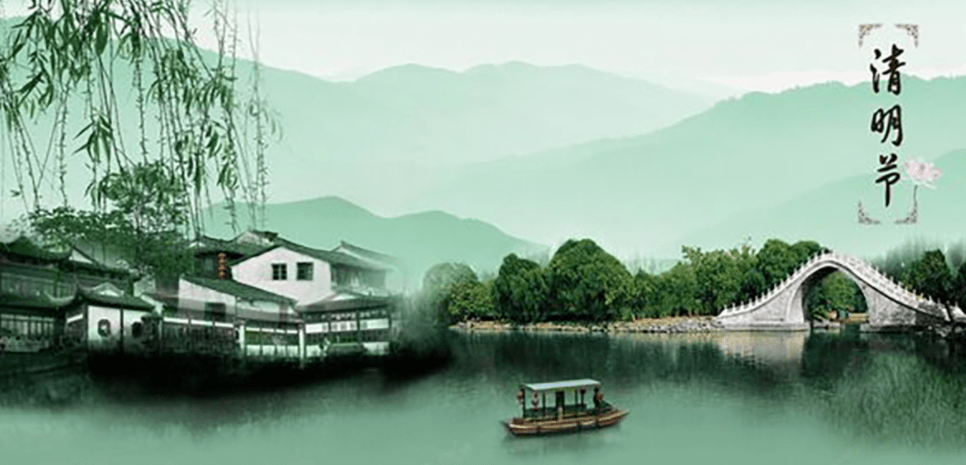

清明前后,正值阳春三月,草长莺飞,春意盎然,此时正是外出踏青赏春、亲临自然的好时节。因此,清明节又被称之为“踏青节”。有的地方还有插柳的风俗,是为了纪念“教民稼穑”农事祖师神农氏。古言有“柳条青”,雨蒙蒙,柳条干,晴了天的说法,也有说清明日,家家门前插新柳,可祛疫避鬼。还有荡秋千,放风筝,蹴鞠,吃青团等习俗。

好的习俗,会演变成一种文化。好的文化,自然就应是全民族的。2006年,清明节被列入第一批国家级非物质文化遗产目录。2008年,我国正式确定每年的清明节为法定节假日。

很喜欢一句话“生命的终点不是死亡,而是遗忘。”清明节这些民俗习礼真正的意义,除了勿忘,还有珍惜。珍惜时光,珍惜亲人,珍惜现在所拥有的一切。思念过后,牵挂为根,化作动力,让我们更加轻松有力地前行。

又是一年春草绿,又是一年清明时。祝大家清明节安康。

主播:八(10)班 薛承羽

指导老师:刘 锐 许小平

审核:李传国